望遠鏡やレンズの収差

天体望遠鏡を使って天体観測すると、星の周りに色がにじんでいたり、 視野の端にある星が放射状に流れていたりする場合があります。 これらは、収差と呼ばれる現象で、レンズやミラーで光を集める望遠鏡にはつきものです。

このページでは、天体望遠鏡やカメラレンズで発生する主な収差について、光路図や画像を用いて説明しています。

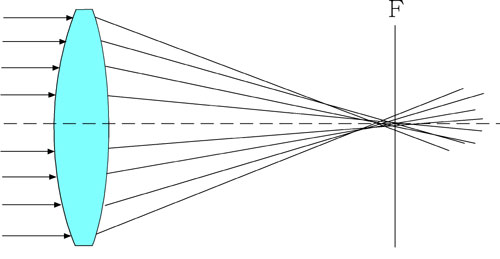

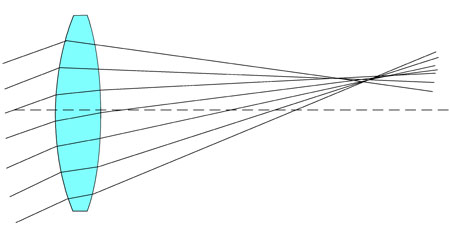

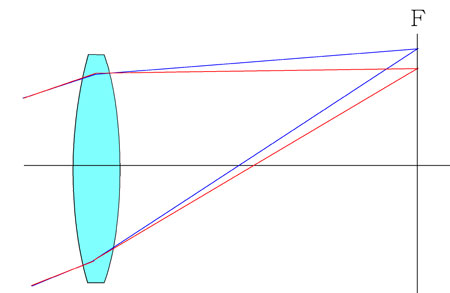

球面収差

星は無限遠に位置すると考えられ、星から地球に届く光は平行です。 この平行の光を天体望遠鏡のレンズや鏡を使って集めますが、 レンズの中心部と端を通った光では、重なる点が若干ずれてしまいます。 これが球面収差と呼ばれる収差で、球面収差があると光が一点に集まらず、視野の中心がボケてしまいます。

屈折望遠鏡のレンズに大きな球面収差があると、視野中心の星像が放射状にボケてしまい、 いくらドロチューブを動かしても、ピントがシャープに合う位置がありません。 光学系の分解能を左右するので、球面収差の補正は、天体望遠鏡を設計する上で、とても重要です。

球面収差を除去するために、天体望遠鏡には複数の形の異なるレンズが用いられています。 光の波長ごとに屈折率が異なるため、完全に除去することは難しいですが、実用上、問題のない程度まで補正されています。 球面収差を補正するために、天体望遠鏡の対物レンズをどう設計するか、メーカーごとに特徴が見られます。

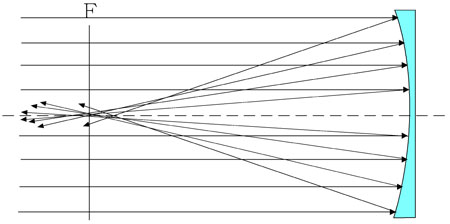

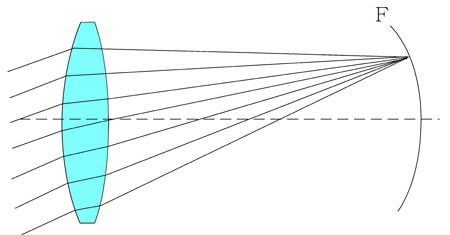

放物面鏡と球面鏡

ニュートン反射望遠鏡の主鏡には、光を集めるため、中央がへこんだ凹面鏡が用いられています。 一般的に、凹面鏡と言えば、球面鏡を想像しますが、 星からの光は平行光線なので、球面鏡に入射すると、光は下図のように一点に集まりません。

球面収差を除去するため、ニュートン式反射のミラーには、放物面鏡が用いられています。 理想的な放物面鏡は、球面収差を完全に除去しますが、実際にはミラーの面精度が影響します。

許容できる鏡面誤差の値としては、レーリー・リミットが有名です。 レイリーは、鏡面の精度が、λ/4以内(λは光の波長)であれば、理論的に十分な性能が得られると提唱しました。 現在でも、放物面鏡の製作誤差がλ/8以内(往復で誤差が2倍になるため)であれば、 理論上の分解能が得られるという目安になっています。

なお、屈折望遠鏡の場合は、対物レンズを絞れば球面収差は減少しますが、 反射望遠鏡の場合は副鏡があるため、口径を簡単に絞ることはできません。 その点では、反射望遠鏡の方が球面収差にシビアと言えそうです。

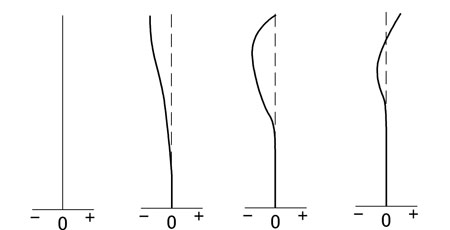

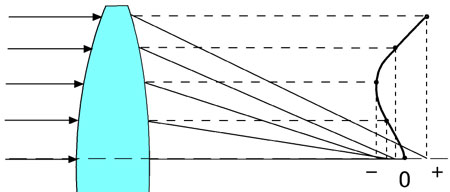

球面収差の図

天体機材に関心がある天文ファンなら、下のような図をご覧になったことがあると思います。 雑誌の機材テストなどでよく見る図ですね。

この図は、望遠鏡の光軸上に集まる光を、縦方向を入射高として定量的に表した球面収差図です。 図の横軸は、焦点の位置を表し、縦軸は図の一番下がレンズ中心光軸、 上に上がるにつれ、レンズの端に入射した光になります。 下の作図方法をご覧いただくと、イメージしやすいと思います。

全ての入射高に対して、球面収差が全くない理想的な光学系の場合は、球面収差のカーブが一直線になりますが、 実際の天体望遠鏡の球面収差図は、機種によっていろいろなカーブを描きます。

入射高が高い位置の球面収差図の補正度合いによって、レンズやミラーは三つの形式で呼ばれることがあります。

アンダーコレクション:最高入射高の球面収差がマイナス

フルコレクション:最高入射高の球面収差が0

オーバーコレクション:最高入射高の球面収差がプラス

アンダーコレクションは負修正、オーバーコレクションは過修正と呼ばれることもあります。 どちらが良いということはありませんが、天体望遠鏡は若干、負修正で仕上げられることが多いと感じます。 なお、実際の光は波長ごとに屈折率が異なるので、レンズの球面収差図には、 光の波長ごとに数本のカーブが描かれています。

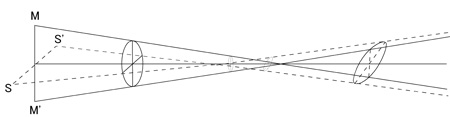

コマ収差

光軸に対して傾いて入射した光は、一点に集まらず、三角に広がった尾のようにボケます。 これをコマ収差といいます。コマの語源は、彗星(コメット)と同じく、ギリシア語の頭髪です。

コマ収差は、視野周辺のシャープさに関わる収差で、屈折式よりも反射式で顕著に発生し、 視野を制限するため嫌われます。

ニュートン反射式の場合、F値が大きければ、コマ収差は観望では気にならない程度ですが、 望遠鏡のF値が小さくなるにつれ(Fが明るくなるにつれ)、大きなコマ収差が発生します。

昔は銀塩フィルムの解像度が低かったため、ニュートン反射でもF6以上の暗さであれば、 直焦点撮影に使用できると言われていました。 しかし、デジタル機材は解像力が高いため、F6前後でも補正レンズ(コマコレクター)が必要になります。

非点収差

天体望遠鏡の像を円形の平面と考えた場合、光軸外から光束が入射したとき、 半径方向と、それに直交する方向で、結像位置が異なるために発生するのが非点収差です。

非点収差が残っている望遠鏡や広角レンズで星を撮影すると、周辺の星が鳥が羽根を広げたような形に写ります。 カメラレンズの場合、レンズを絞れば非点収差は減少します。

アス

非点収差のことを「アス」と呼んだり、非点収差が発生する望遠鏡のことを「アスが残った望遠鏡」と呼ぶことがあります。 レンズやミラーの圧迫によって変形した星像をアスと呼ぶこともあり、 厳密には異なると考えられますが、非点収差の一種と説明している場合もあります。

アスが残っている天体望遠鏡を使って星にピントを合わせていくと、 星像が円形で収束していくのではなく、焦点の内側では像が縦に伸び、 焦点を過ぎると横に伸びていきます(逆の場合もあります)。

アスがあると、焦点付近で星像は最も小さくはなりますが、 一点には集まらず、シャープ感に欠けます。 また、アスが残った天体望遠鏡で輝星を撮影すると、対角のスパイダーの光条が割れて写る場合があります。

像面湾曲

レンズやミラーが作り出す焦点像(像面)が平面にならず、湾曲する収差です。 デジタルカメラの撮像素子は平面ですので、像面が湾曲していると、写野全体にピントが合いません。

天体望遠鏡を使った観望では、視野の広さが限られているため、 像面湾曲はそれほど気になりませんが、 天体撮影では写野中心でピントを合わせても、周辺ではピントが合っていないという現象が生じます。

像面湾曲を補正するために、フィールドフラットナーレンズ(像面平坦化レンズ)が用意されています。 望遠鏡で天体撮影を楽しむときは、フラットナーレンズを使用した方がよいでしょう。 また、双眼鏡の高級機種にもフラットナーレンズが広く用いられています。

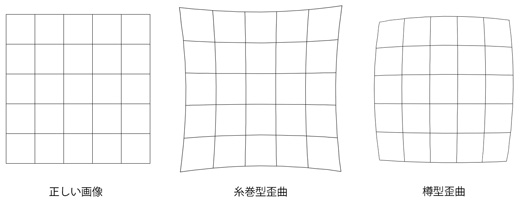

歪曲収差

光が入射する角度によって、焦点面にできる像の大きさが変わってしまう収差です。 格子柄のようなものを歪曲収差がある望遠鏡で撮影すると、四隅が外側に伸びたり、 逆に縮まって写ったりします。

歪曲収差があると、物体と像の相似関係が崩れてしまうため、マクロレンズなどでは嫌われます。 なお、四隅が伸びて写る場合を「糸巻型歪曲」、縮んで写ることを「樽型歪曲」と呼んでいます。

歪曲収差が大きいと、モザイク撮影した画像同士の合成が上手くいきません。 球面収差やコマ収差等と異なり、レンズを絞っても歪曲収差はなくならないので、注意が必要です。

ザイデルの5収差

上記で紹介した、球面収差、コマ収差、非点収差、像面湾曲、歪曲収差をまとめて、 ザイデルの5収差と呼ぶことがあります。 これらの収差は、お互いに関連しており、複合して発生することがほとんどです。

なお、球面収差とコマ収差を補正した光学系を「アプラナート」、 球面収差とコマ収差と非点収差を解消した光学系を「スチグマート」と呼び、 像面湾曲も補正した光学系は「アナスチグマート」と名づけられています。

色収差

光は波長によって屈折率が異なるため、レンズを使った屈折式望遠鏡では、色収差が発生します。 純粋な反射望遠鏡では色収差は発生しませんが、反射と屈折を組み合わせたカタディオプトリック式では、 やはり色収差が発生します。 望遠鏡で問題になる色収差は、軸上色収差と倍率の色収差です。

軸上色収差

赤色の光は青色に比べて、光学ガラスに対する屈折率が小さいため、 赤色の方が焦点距離が長くなります。主に屈折望遠鏡の対物レンズで問題になります。

結像位置が色によって前後にずれるため、 天体望遠鏡で星にピントを合わせると、焦点内外像に青や赤色のボケが発生します。 なお、軸上色収差のことを「縦の色収差」と呼ぶこともあります。

軸上色収差を減少させるには、特性の異なる光学ガラスやフローライトガラスを組み合わせて、 各波長の光の焦点を一致させる必要があります。 また、軸上色収差の発生は、レンズを絞ることで抑えられます。

倍率の色収差

レンズに斜めに光が入射すると、波長による屈折率の違いが、焦点像の倍率の違いとなって表れます。 光の色によって、できる像の大きさが異なるため、像の外側に赤や青の色ズレが発生します。

天体望遠鏡の場合、対物レンズだけでなく、接眼レンズでも問題になります。 望遠鏡に倍率の色収差が大きな接眼レンズを用いると、色によって倍率が異なるため、 輝星の周りに色が付いて見えます。 なお、倍率の色収差のことを「横の色収差」と呼ぶこともあります。

倍率の色収差が残っているカメラレンズで星空を撮影すると、画面の四隅に近づくほど、 色がずれているように写ります。 レンズの中央を通った光線でも発生するため、レンズの絞りで倍率の色収差を抑制することはできません。 デジタルカメラによっては、カメラ内の画像処理で、倍率の色収差を補正する機能が設けられている機種があります。

反射望遠鏡の色収差

鏡のみで構成されたニュートン式やカセグレン式反射望遠鏡では、色収差が発生しません。

一方、シュミットカセグレン式のように、補正板と球面鏡を組み合わせた光学系では、 補正板で色収差が発生し、それが色毎の球面収差として表れる場合があります。

光と波面

もし球面収差が完全に除去された理想的な光学系を使えば、 恒星から到達した光は一点に収束し、理論上は面積のない点像に見えるはずです。

しかし、実際の恒星像は、何重かの同心円を伴った円盤状に見えます。 これは、光が粒子だけでなく、波という性質も持っているためで、 光を波として扱い、光の振る舞いを位相で考えることを「波動光学」と呼んでいます。

望遠鏡の回折像

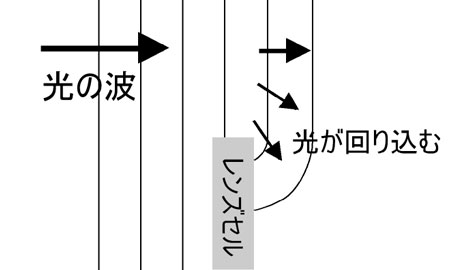

回折とは、波が障害物の端から裏側に回り込む現象です。 天体望遠鏡の場合は、対物レンズや主鏡の縁で光の回折現象が発生します。

上図のように、直進してきた光は、対物レンズのセルに遮られますが、 セルの端部では光が回り込むように伝播します。 この回折現象のために、収差が補正された屈折望遠鏡でも、 実際に観察される恒星の像は点像ではなく、 多重リングを伴った円盤像になります。

スパイダーが取り付けられた反射望遠鏡の場合は、 スパイダー部分の回折像も加わって、 恒星から光条が発生して見えます。

なお、回折像の中心の明るい部分をエアリーディスク、 その周りの多重リングをディフラクションリングと呼んでいます。

副鏡による解像度の低下

屈折望遠鏡と異なり、反射望遠鏡では、斜鏡や副鏡によって光の一部が遮られます。 また、副鏡により回折模様が生じ、望遠鏡の分解能も低下することが知られています。

副鏡の遮蔽率が主鏡の20%を超えると、熟練者はコントラストの低下に気づき、 30%を超えると解像力の低下が顕著になると言われています。 惑星観望用の天体望遠鏡の副鏡が総じて小さいのは、 副鏡の回折によるコントラストの低下を避けるためです。